三重警报:当前美国股市泡沫的深度剖析

深度剖析美国股市三重风险:AI泡沫、私募信贷地雷和银行体系危机的梦幻联动,预警史诗级财富重置的到来。

|  |  |  |

美国股市当前正面临前所未有的三重风险,本报告将进行深度剖析,旨在为投资者提供一份全面且严谨的预警。

执行摘要

本报告对美国股市的估值水平和潜在风险进行了三维度、多层次的深度分析。我们不仅检验了传统的“巴菲特指标”(总市值与GDP之比)和总市值与M2货币供给量之比,还深入剖析了当前美国金融体系底层结构的脆弱性,旨在提供一份全面且严谨的预警。

历史数据显示,两大估值指标在以股市为核心的投机狂热时期(如1929年和2000年)均达到了惊人相似的峰值。截至2025年10月24日,巴菲特指标读数约为221%,而市值/M2比率约为3,两者均已进入或逼近历史性的危险区间。

三大风险点相互交织

当前市场面临的风险已超越单纯的估值范畴,呈现出三大风险点相互交织的复杂局面:

- 台面上的AI泡沫 由人工智能热潮驱动,依赖少数富裕阶层“财富效应”支撑的脆弱泡沫。IMF的压力测试显示,一次类似2000年的回调可能导致全球投资者损失高达

35万亿美元。 - 水面下的私募信贷地雷 规模已达

2.3万亿美元且仍在失控增长的私募信贷(影子银行2.0)市场。这个不透明、高杠杆的“金融黑匣子”对养老金和保险基金构成了潜在的系统性威胁。 - 摇摇欲坠的底层结构 以中小区域性银行为代表的金融机构,正深陷商业地产贷款危机与资产负债表双向挤压的“

死亡螺旋”。与此同时,美国财政部与美联储的“三国杀”正在耗尽市场的美元流动性,多个关键金融压力指标已集体爆红。

当前市场不再是单一的估值问题,而是面临着公开市场泡沫、影子银行地雷与银行体系危机可能发生“梦幻联动”的“史诗级”风险。这种潜在的死亡螺旋,叠加美国政府和美联储救市能力受限的背景,预示着未来市场可能面临的不再是简单的周期性调整,而是一场深刻的财富大重置。

第一节:理解“衡量估值的最佳单一指标”

1.1 市值与GDP之比的内在逻辑

巴菲特指标的核心概念是将其作为一个宏观层面的估值工具。它可以被形象地理解为一个国家经济的整体“市销率”(Price-to-Sales Ratio)。总市值代表了投资者愿意为所有上市公司未来盈利能力支付的“总价格”,而**国内生产总值(GDP)**则可被视为该国年度“总销售额”或经济产出的一个代理指标。

该指标的基本前提是,从长远来看,一个国家商业部门的总价值(市值)应该与该国的经济产出(GDP)同步增长。当市值增长在一段持续的时间内显著超过GDP增长时,这通常意味着投资者的预期已经脱离了经济基本面,从而可能预示着市场估值过高。

1.2 指标的构成要素

- 分子——总市值 现代计算该指标时,分子部分普遍采用**威尔希尔5000总市场指数(Wilshire 5000 Total Market Index)**的市值。该指数旨在覆盖所有在美国拥有公开可得价格数据的股权证券,因此被视为衡量美国股市整体规模最全面的基准。

- 分母——国内生产总值(GDP) 分母代表一个国家在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场总价值。需要注意的是,沃伦·巴菲特在他最初于2001年发表在《财富》杂志的文章中,使用的是国民生产总值(GNP)。

1.3 巴菲特的解读框架

本节将详细阐述巴菲特在2001年12月10日与卡罗尔·卢米斯(Carol Loomis)共同署名的《财富》杂志文章中提出的具体估值指导方针。值得注意的是,与普遍认为的100%(即市值与GDP持平)为“合理”基线的看法不同,巴菲特本人提出的具体买入信号是在一个更低的水平。

- 巴菲特的论断:他称该比率为“在任何特定时刻,衡量估值水平的最佳单一指标”。

“危险”区域:

“如果该比率接近200%——就像在1999年和2000年的部分时间里那样——你就是在玩火。”

“买入”区域:

“如果该百分比关系下降到70%或80%的区域,买入股票很可能会为你带来非常好的回报。”

第二节:另一个温度计:市值与M2货币供给量的比率

除了巴菲特指标,另一个衡量市场饱和度的关键指标是股市总市值与M2货币供给量的比率。这个指标的核心逻辑是,市场顶点的出现,源于“所有可以用来炒股的钱都已经被用完了”。它实质上衡量了经济体的流动性在多大程度上被股市的估值所吸收。

当这一比率急剧攀升,可能意味着资产价格的上涨速度已远超货币供给的增长,表明市场更多是由杠杆和投机情绪而非真实的流动性增长所驱动。

历史顶峰时期股市总市值与M2比率的比较

2.1 市值/M2比率的历史解读

对数据的分析揭示了清晰的模式:

- 股市核心泡沫的“神奇数字”:在两次以股市为核心的泡沫(1929年和2000年)中,该比率达到了惊人一致的3.3至3.4的水平。这为识别由股市自身驱动的系统性风险提供了一个强有力的历史基准。

- 泡沫来源的敏感性:2007年顶峰时约2.55的比率显著低于前两次,其原因在于这次泡沫的核心在美国房地产市场和信贷衍生品,而非公开交易的股票市场。这表明,市值/M2比率在识别以股市为中心的泡沫时最为有效。

- 宏观环境的扭曲:1973年约1.60的低比率则反映了高通胀环境的扭曲效应,以及泡沫高度集中于少数“漂亮五十”股票的局部性特征。

因此,该比率的主要价值并非作为一个精确的择时工具,而更像一个“宏观审慎温度计”,用于衡量经济的金融化程度和系统的投机热度。

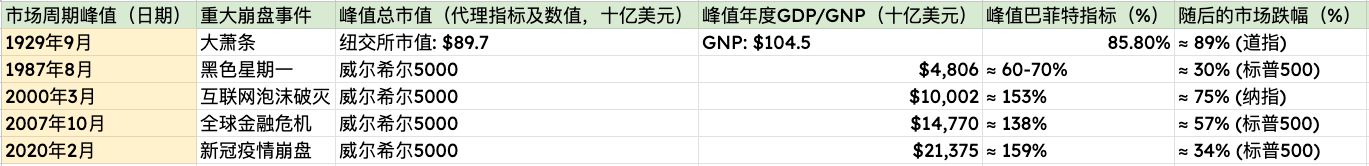

第三节:历史的考验:用重大市场危机检验巴菲特指标

3.1 1929年大崩盘

- 数据:在1929年9月市场顶峰,巴菲特指标约为85.8%。随后市场崩盘,到1932年市值损失近90%。

- 分析:按照巴菲特的现代框架,**86%**的读数处于“估值合理”范围,远未进入“危险区域”。这表明,在不同的经济结构下(当时企业利润份额较低,且存在大量保证金贷款杠杆),该指标的解读标准需要调整。

3.2 黑色星期一(1987年10月19日)

- 数据:在1987年崩盘前,该指标处于**60%至70%**的区间。

- 分析:这一水平完全处于巴菲特描述的“买入”区域。该指标完全没有提供预警,因为1987年的崩盘主要由程序化交易等技术性因素引发,而非基本面估值过高。

3.3 互联网泡沫(2000年3月达到顶峰)

- 数据:在2000年第一季度的峰值,该比率达到了约153%。随后,纳斯达克指数下跌超过75%。

- 分析:这是巴菲特指标最典型的成功案例。它远远超过了任何历史先例,并深入到巴菲特定义的“玩火”区域。

3.4 全球金融危机(2007年10月达到顶峰)

- 数据:在2007年底,该指标达到了**137.6%**的峰值。市场随后下跌超过50%。

- 分析:该指标明确预示了市场估值过高。虽然泡沫的核心在于房地产和信贷市场,但该指标正确地捕捉到了信贷繁荣对股市估值的溢出效应。

3.5 新冠疫情闪电崩盘(2020年2月达到顶峰)

- 数据:在2020年2月市场见顶前,该指标为158.6%。

- 分析:市场当时已被严重高估,这使其对外部冲击(全球大流行病)异常脆弱。该指标正确地识别了这种脆弱性。

第四节:综合历史记录

重大市场峰值时期的巴菲特指标(1929-2020)

第五节:现代背景:估值指标的基线是否已经改变?

5.1 全球化效应

美国跨国公司有相当大且不断增长的一部分利润来自海外。这些海外利润反映在股价中(分子),但并未计入美国GDP(分母),这在结构上造成了该比率的向上偏倚。

5.2 利率的“引力”

巴菲特将利率比作金融资产价值的“引力”。过去几十年来,利率经历了长期的下降趋势。较低的利率会增加未来收益的现值,从而为更高的股票估值提供了理由。

5.3 演变中的市场动态

- 外国与散户投资增加:自2000年以来,外国投资者持有的美国股票市值增长了十倍,占总市值的比例从不足12%上升到超过30%。这种大规模的资本流入在结构上支持了更高的估值水平。

- 经济结构的变化:现代经济由高利润、轻资产的科技和服务公司主导,这可能使得企业利润在GDP中占据一个永久性更高的份额,从而为指标的更高基线提供了合理性。

第六节:当前市场评估:三重风险下的“史诗级重置”?

6.1 温度计的读数

当前市场的估值指标读数已达到令人警惕的水平:

- 巴菲特指标:截至2025年10月,威尔希尔5000总市值约为67.36万亿美元,而美国GDP的最新年化率为30.486万亿美元。计算得出的巴菲特指标约为221%,不仅处于“玩火”区域,而且显著高于互联网泡沫顶峰时的水平。

- 市值/M2比率:截至2025年10月,该比率约为3.00。这一数值已经超过了2007年金融危机前的水平,并正在接近1929年(约3.26)和2000年(约3.44)这两个以股市为中心的泡沫顶峰时的极端水平。

6.2 IMF的双重警告:台面上的泡沫与水面下的地雷

国际货币基金组织(IMF)的两位最高负责人近期罕见地接连发出警告,揭示了当前市场面临的相互关联的双重风险。

风险一:脆弱的AI泡沫与财富效应 IMF副总裁吉塔·戈皮纳特进行了一项压力测试:如果当前的AI泡沫以2000年互联网泡沫类似的幅度破裂(例如下跌35%),美国家庭财富将瞬间蒸发约20万亿美元,全球其他投资者还将损失15万亿美元。

这一风险之所以致命,是因为当前美国的消费增长严重依赖持有大部分股票的前10%富人所产生的“财富效应”。一旦股价暴跌,这部分消费将立刻收缩,足以将美国经济直接拖入衰退。

风险二:夜不能寐的怪物——私募信贷 IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃指出,她“夜不能寐的风险之一”是规模已达2.3万亿美元的私募信贷市场,即“影子银行2.0”。这是一个不公开交易、估值不透明、塞满了高风险贷款的“金融黑匣子”,其主要投资者是我们普通人的养老金和保险基金。

6.3 IMF警告之外:银行体系的“蟑螂”与流动性枯竭

除了估值泡沫和影子银行,一个更基础的风险正在暴露:美国金融体系的底层结构已经病入膏肓。

- 病根:商业地产巨雷 2023年硅谷银行危机的根源——商业地产(CRE)问题从未被解决,只是被强行压制。随着约1万亿美元的贷款即将到期再融资,在高利率环境下,违约潮迫在眉睫。而这类风险敞口最大的,正是那些中小型区域性银行。

- 症状:“蟑螂”的出现 近期ZNS和Western Alliance等区域性银行股价暴跌,暴露出贷款欺诈等问题。这被视为“厨房里的蟑螂”,预示着整个银行体系内部的问题已经恶化到藏不住的程度。

- 死亡螺旋 这些银行正面临“双向挤压”——资产端(商业地产贷款)在快速烂掉,而负债端(存款成本)因美联储加息而疯狂飙升,利润被压成纸片。

- 导火索:流动性枯竭 一场由美国财政部和美联储联手导演的“三国杀”正在抽干市场的美元流动性。财政部通过疯狂发债将资金锁入其TGA账户(已达8000亿美元),而美联储则通过量化紧缩(QT)直接“蒸发”货币。这导致银行准备金已跌破3万亿美元大关。

- 水管工的尖叫 三大金融压力指标已集体爆红,发出系统即将冻结的信号:

- **隔夜逆回购(RRP)**蓄水池见底,表明闲置资金已被吸干

- **有担保隔夜融资利率(SOFR)**持续跳升,表明市场真的“渴”了

- **常备回购便利(SRF)**被动用,表明银行已进入“急诊室”吸氧

6.4 史诗级重制:当泡沫、地雷与银行危机联动

最恐怖的剧本是,这三大风险点将发生“梦幻联动”,形成死亡螺旋:

死亡螺旋的路径: 股市崩盘 → 财富效应消失,经济衰退,商业地产违约加剧 → 区域性银行爆雷,引发信贷冻结 → 养老金等机构出现流动性危机,要求从私募信贷中赎回资金 → 私募信贷基金被迫抛售其持有的股票等流动性资产以应付赎回 → 抛售进一步加剧股市下跌 → 股市跌得更惨,引发更大规模的赎回潮和银行挤兑。

这不再是2000年的科技股调整,也不是2008年的次贷危机,而可能是2000 + 2008的Pro Max豪华版。

6.5 救市者缺位

更令人担忧的是,传统的“救市超级英雄”这次可能自身难保:

- 美联储信誉受损:持续的政治攻击动摇了美联储的独立性信誉,下次危机时,全球资本是否还会无条件信任美元是巨大的未知数。

- 政府弹药耗尽:美国政府债务已达天花板,几乎没有空间再进行大规模的财政刺激。

- 全球盟友离心:在地缘政治紧张的背景下,2008年那种全球央行协同救市的场面将难以重现。

第七节:结论与投资者启示

7.1 研究发现总结

- 两大核心估值指标——巴菲特指标(~221%)和市值/M2比率(~3.00)——均已进入历史性的危险区域。

- 当前市场不仅面临公开交易的AI股票估值过高的问题,还潜藏着一个规模巨大、不透明的私募信贷“地雷”。

- 更危险的是,美国银行体系的底层结构因商业地产危机和流动性枯竭而异常脆弱,随时可能成为引爆更大危机的导火索。

- 这三大风险点相互关联,可能形成“死亡螺旋”,其破坏力或将超越2000年和2008年的危机。

- 传统的救市工具(货币和财政政策)以及国际合作环境均受到严重制约,使得本次潜在危机的应对难度空前。

7.2 对今日投资者的实际应用

在当前复杂的市场环境下,投资者应采取以下策略:

- 警惕而非预测 这些指标是衡量风险的“温度计”,而非预测崩盘具体时间的“水晶球”。高估值和高风险状态可能持续很长时间。

- 战略性风险管理 高读数表明投资者应更加谨慎,重新评估投资组合的风险敞口,增加现金配置,并专注于具有真实盈利能力和合理估值的资产。

- 保持清醒 最终,所有指标传递的信息是:尽管派对可能还会继续,但历史先例和当前的三重风险结构表明,从如此高的估值水平出发,未来长期回报不佳的概率极高,并且发生重大、永久性资本损失的风险比历史上几乎任何其他时期都要大。在别人都“All in”的时候,系好安全带,为自己留条后路,或许是当下最明智的选择。

|  |  |  |

免责声明:本分析仅供学术研究和信息参考,不构成投资建议。投资有风险,决策需谨慎。